С 2021 года Минобрнауки Российской Федерации совместно с подведомственными образовательными организациями высшего образования и научными организациями проводит Всероссийскую акцию «Научный полк». Это не только участие в битвах и полях сражений, но и создание научных открытий, которые помогли одержать Победу. Главная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о Великой Победе.

С 2021 года Минобрнауки Российской Федерации совместно с подведомственными образовательными организациями высшего образования и научными организациями проводит Всероссийскую акцию «Научный полк». Это не только участие в битвах и полях сражений, но и создание научных открытий, которые помогли одержать Победу. Главная цель проекта – патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о Великой Победе.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне мы присоединяемся к акции «Научный полк» с серией публикаций на наших информационных ресурсах, призванных рассказать о подвигах наших коллег в 1941-1945-х годах. Многие из историй рассказаны впервые или хранились на полках архивов.

Алексей Викторович Жирмунский (15.10.1921-20.10.2000)

В октябре 1939 г. был призван в ряды Красной Армии, где прослужил до конца Великой Отечественной войны. В боевых действиях участвовал с июня 1941 г. по март 1943 года и с октября 1944 г. по февраль 1945 г. В 1942 г., обучался на ускоренных курсах в военном училище, по окончании которых ему было присвоено воинское звание младший лейтенант. Дорогами войны прошел в составе 16-го зенитно-артиллерийского полка ПВО. Войну окончил в звании командира зенитного взвода. Как участник войны, награждён медалями: «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над Германией» (1945). В октябре 1945 г. вернулся в Ленинградский университет, который окончил в 1950 г.

В октябре 1939 г. был призван в ряды Красной Армии, где прослужил до конца Великой Отечественной войны. В боевых действиях участвовал с июня 1941 г. по март 1943 года и с октября 1944 г. по февраль 1945 г. В 1942 г., обучался на ускоренных курсах в военном училище, по окончании которых ему было присвоено воинское звание младший лейтенант. Дорогами войны прошел в составе 16-го зенитно-артиллерийского полка ПВО. Войну окончил в звании командира зенитного взвода. Как участник войны, награждён медалями: «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над Германией» (1945). В октябре 1945 г. вернулся в Ленинградский университет, который окончил в 1950 г.

Как ветеран войны награжден: юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1966), «50 лет Вооруженных сил СССР» (1967); «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975); «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978), «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1985); памятными знаками: «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1970), «Ветеран 56 Армии» (1974), «Ветеран 16-го Зенитно-артиллерийского полка ПВО (1977), «Ветеран Ростовского дивизиона и корпусного района ПВО (1977), «Участник обороны г. Запорожье и освобождения острова Хортицы в 1941 г.» (1978); орденом «Великой Отечественной войны II степени» (1986), двумя орденами Трудового Красного Знамени; орденом «Знак Почёта»; медалью «Жукова» (1996).

В 1966 году был избран заведующим Отделом биологии моря ДВФ СО АН СССР и назначен директором-организатором Института биологии моря ДВНЦ АН СССР. Руководил Отделом и Институтом более 20 лет, с 1988 г. являлся Почётным директором ИБМ ДВО РАН.

Павел Александрович Мотавкин (28.07.1922-27.05.2015)

Павел Александрович Мотавкин - один из первых сотрудников Института биологии моря, выдающийся ученый-нейроморфолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный изобретатель. Действительный член ряда международных медицинских организаций, обществ и академий. Почётный гражданин г. Владивостока.

Павел Александрович Мотавкин - один из первых сотрудников Института биологии моря, выдающийся ученый-нейроморфолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный изобретатель. Действительный член ряда международных медицинских организаций, обществ и академий. Почётный гражданин г. Владивостока.

Его судьба также тесно связана с событиями 1941-1945 годов.

Его школьный выпускной бал пришелся на воскресную ночь - 22 июня 1941 года. Получил направление в Военно-медицинское училище им. Щорса в Ленинграде, успешно сдал экзамены и стал курсантом. В августе училище было эвакуировано в Омск. После годичного обучения вместе с другими курсантами получил направление в действующую армию на Калининский фронт. Командир санитарного взвода стрелкового батальона 599-го стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии Калининского фронта. До окончания войны воевал на 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен. С 1945 по 1947 служил в группе оккупационных войск в Германии командиром медико-санитарной роты 63-го гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии группы оккупационных войск в Германии. Демобилизовался из армии в 1947 г.

За военную службу награждён медалью «За боевые заслуги» (1942), Орденом Красной звезды (1944), Орденом Отечественной войны I степени (1945), медалью «За победу над Германией» (1946), медалью Жукова (1994) и 14 юбилейными медалями. Уже в мирные годы его грудь украсили ордена «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени.

В период с 1967 по 1988 гг. - заведующий основанной им Лабораторией гаметогенеза ИБМ ДВО РАН. Лаборатория была создана с целью изучения закономерностей размножения морских беспозвоночных животных в норме и в условиях загрязнения. С 2000 по 2007 гг. П.А. Мотавкин работал в должности главного научного сотрудника Лаборатории цитофизиологии ИБМ ДВО РАН. Вместе с другими морскими биологами Павел Александрович участвовал в организации журнала «Биология моря» и долгое время входил в его Редакционный совет.

Основные вехи жизни П.А. Мотавкина описаны в его стихах и прозе о детстве, юности, годах войны, послевоенной жизни: «Командир санвзвода», «Автобиография», «Истории и легенды деревни Дорское», «Экзаменов прекрасная пора», в воспоминаниях его учеников и соратников. Сборник рассказов «Командир санвзвода» - книгу своих воспоминаний - он посвятил тем дням, когда выпускники школ и студенты вузов отправились на фронт.

Брехман Израиль Ицкович (20.11.1921-09.07.1994)

Выдающийся учёный-фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, участник Великой Отечественной войны. И.И. Брехман внёс большой вклад в развитие теории и практики биологической и медицинской наук.

Выдающийся учёный-фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, участник Великой Отечественной войны. И.И. Брехман внёс большой вклад в развитие теории и практики биологической и медицинской наук.

Родился Израиль Ицкович 20 ноября 1921 года в г. Самара. В 1940 году поступил в Военно-Морскую Медицинскую Академию им. С.М. Кирова (г. Ленинград).

На момент начала Великой Отечественной войны был курсантом. Курсанты тушили зажигалки и пожары, участвовали в задержании немецких агентов и оборонном строительстве города, дежурили на вышках МПВО. Академия подвергалась бомбардировкам и артобстрелам. С начала блокады Ленинграда (8 сентября 1941 г.) было принято решение об эвакуации ВММА, в конечном варианте пунктом назначения стал город Киров.

1943 год - начало научной деятельности И.И. Брехмана. Будучи курсантом-старшекурсником и под руководством заслуженного деятеля науки профессора Н.В. Лазарева, И.И. Брехман создал свой первый стимулятор - «прозамин». Новый препарат был успешно испытан на крейсере "Красный Крым" и применялся в военных действиях на Черноморском флоте как препарат стимулирующего действия, повышающий работоспособность, выносливость, защитные силы организма. Осенью 1944 года ВММА вернулась в Ленинград.

В 1945 году, по окончании учёбы в академии, лейтенант медицинской службы И.И. Брехман получил назначение на Тихоокеанский флот и возглавил лабораторию токсикологии и радиологии «Главного Военно-морского госпиталя Тихоокеанского Флота». Продолжив испытания прозамина на кораблях и подводных лодках, дополнил собранный ранее материал о прозамине и в 1948 году защитил диссертацию «Действие некоторых стимуляторов на человека и их практическое применение в ВМФ». В 1957 г. вышла его книга «Женьшень», которую высоко оценили не только в СССР, но и за границей. Вскоре её перевели на японский и китайский языки. За И.И. Брехманом за рубежом закрепилось звание "ginseng guru". В наше время не найти ни одного человека на Дальнем Востоке, кто не знал бы об элеутероккоке, который широко применяется как средство для профилактики гриппа и простудных заболеваний. Рождение этого препарата связано с именем И.И. Брехмана. В 1962 году экстракт элеутерококка был утвержден Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения СССР к использованию в практической медицине. В своей самой известной монографии "Элеутерококк" он впервые дал обобщающую характеристику этого лекарственного растения, показал его значение для биологии и медицины.

И.И. Брехман в течение 15 лет (с 1972 по 1987 гг.) работал в Отделе физиологии и фармакологии Института биологии моря ДВО РАН. Под руководством И.И. Брехмана изучалась лекарственная ценность пантов пятнистого оленя, создан препарат ранторин из пантов. Двое учеников И.И. Брехмана - доктор медицинских наук Олег Иванович Кириллов и кандидат биологических наук Элеонора Израилевна Хасина на протяжении нескольких десятков лет работали в лаборатории фармакологии Института биологии моря ДВО РАН.

Последние годы жизни И.И. Брехман был руководителем отделения проблем регуляции биологических процессов и биотехнологии Тихоокеанского океанологического института ДВО АН СССР (ныне - ТОИ ДВО РАН), работая в котором, он расширил тематику фармакологических исследований, включив в нее биологически активные вещества флоры и фауны Мирового океана.

И.И. Брехман - кавалер орденов Красной звезды, Отечественной войны II степени, «Знак почета», Ленина (высшей награды СССР!) и медалей «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».

Валентина Ивановна Кощенец (1.02.1924-1.01.2001)

Первая заведующая редакцией журнала «Биология моря», участница Великой Отечественной войны. В 1941 году окончила 9-й класс, а уже в июле 1941 года она вместе с матерью ушла в действующую армию в составе 48-го медико-санитарного батальона 85-й стрелковой дивизии, где и прослужила до конца войны, работала сандружинницей в блокадном госпитале. Эта работа помогла выжить - работникам госпиталей полагались пайки.

Первая заведующая редакцией журнала «Биология моря», участница Великой Отечественной войны. В 1941 году окончила 9-й класс, а уже в июле 1941 года она вместе с матерью ушла в действующую армию в составе 48-го медико-санитарного батальона 85-й стрелковой дивизии, где и прослужила до конца войны, работала сандружинницей в блокадном госпитале. Эта работа помогла выжить - работникам госпиталей полагались пайки.

После войны окончила школу, одновременно работая там же пионервожатой, и поступила в 1947 году на Филологический факультет Университета им. Жданова г. Ленинграда, где слушала лекции профессоров В.М. Жирмунского и В.Я. Проппа, с сыновьями которых судьба свела её позже на долгие годы во время работы во Владивостоке в Институте биологии моря.

Работала в редакционном отделе Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР, а затем была приглашена главным редактором нового журнала АН СССР «Биология моря» А.В. Жирмунским на должность заведующей редакцией.

С 1974 года, с момента организации журнала, работа редакции была организована ею на чистом месте - от приема рукописей до вывоза и рассылки тиража. Достаточно сказать, что обложку для каждого номера сначала приходилось привозить из Ленинграда. Более 20 лет являлась бессменной заведующей редакцией «Биологии моря» - журнала, который играл и играет одну из ключевых ролей в развитии морской биологии в России. В том, что журнал наращивал качество, огромная заслуга Валентины Ивановны, которая задавала высочайшую планку - и человеческую, и профессиональную, и прежде всего самой себе. Умению трудиться в экстремальных условиях Валентина Ивановна научилась в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Ленинградского фронта.

Фетисов Леонид Андреевич (25.08.1925 - Год смерти неизвестен)

Родился в Терской области, с. Орбельяновка.

Родился в Терской области, с. Орбельяновка.

В военное время служил в 124 гвардейском бомбардировочном авиационном полку, был штурманом пикирующего советского бомбардировщика Пе-2, который активно эксплуатировали в боевых целях во времена Второй мировой войны. Воинское звание: младший лейтенант. Дата начала службы: 23.01.1943. Воевал в Прибалтике, совершил 14 боевых вылетов.

За проявленный героизм награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В Институте биологии моря работал слесарем в Аквариальной группе.

Титаренко Николай Антонович (1924 г. - Год смерти неизвестен)

В военные годы был связистом, служил в Приморье. Участвовал в разгроме милитаристской Японии.

В военные годы был связистом, служил в Приморье. Участвовал в разгроме милитаристской Японии.

В Институте биологии моря работал токарем Эксплуатационного отдела с апреля 1989 по декабрь 2001 г.

В 2005 году участвовал в праздничных мероприятиях в ИБМ ДВО РАН в связи с 60 годовщиной Победы.

Фальков Николай Егорович (1930 г. - Год смерти неизвестен)

В годы войны окончил школу юнг, служил в Приморье во вспомогательном флоте. Участвовал в разгроме милитаристской Японии.

В годы войны окончил школу юнг, служил в Приморье во вспомогательном флоте. Участвовал в разгроме милитаристской Японии.

В Институте биологии моря работал электрослесарем Эксплуатационного отдела.

Бублик Андрей Максимович (13.12.1927-18.02.2014)

Родился в с. Кунашеевка Черниговской области.

Родился в с. Кунашеевка Черниговской области.

На момент начала Великой Отечественной войны Андрей Максимович учился в Военно-Морской спецшколе и Военно-морском училище г. Владивостока.

После Великой Победы с 1945 по 1949 г. учился в Тихоокеанском Высшем Военно-Морском училище, которое окончил в звании лейтенанта. Служил на различных офицерских должностях на кораблях Тихоокеанского флота. С 1949 по 1956 г.г. служил в Порт-Артуре на кораблях ВМФ СССР. Ушёл в запас в звании капитана I ранга с правом ношения военной формы.

После увольнения из Вооруженных сил СССР, с 1978 года и до выхода на пенсию в 2006 году работал в Институте биологии моря. Работал в должности инженера, впоследствии главного специалиста по охране труда, затем начальником Штаба по гражданской обороне ИБМ ДВО РАН. Талант кадрового флотского офицера помогал справляться с множеством сугубо гражданских проблем. Активная и результативная работа по охране труда и предупреждению травматизма, внимательная работа по подготовке полевых отрядов, представление Института в органах санитарного надзора, постоянное участие в работе профильных комиссий – это лишь часть деятельности, без которой невозможно представить жизнь Института. Все годы работы пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Ветеран труда ДВО РАН.

Награждён медалью «50 лет победы над Германией».

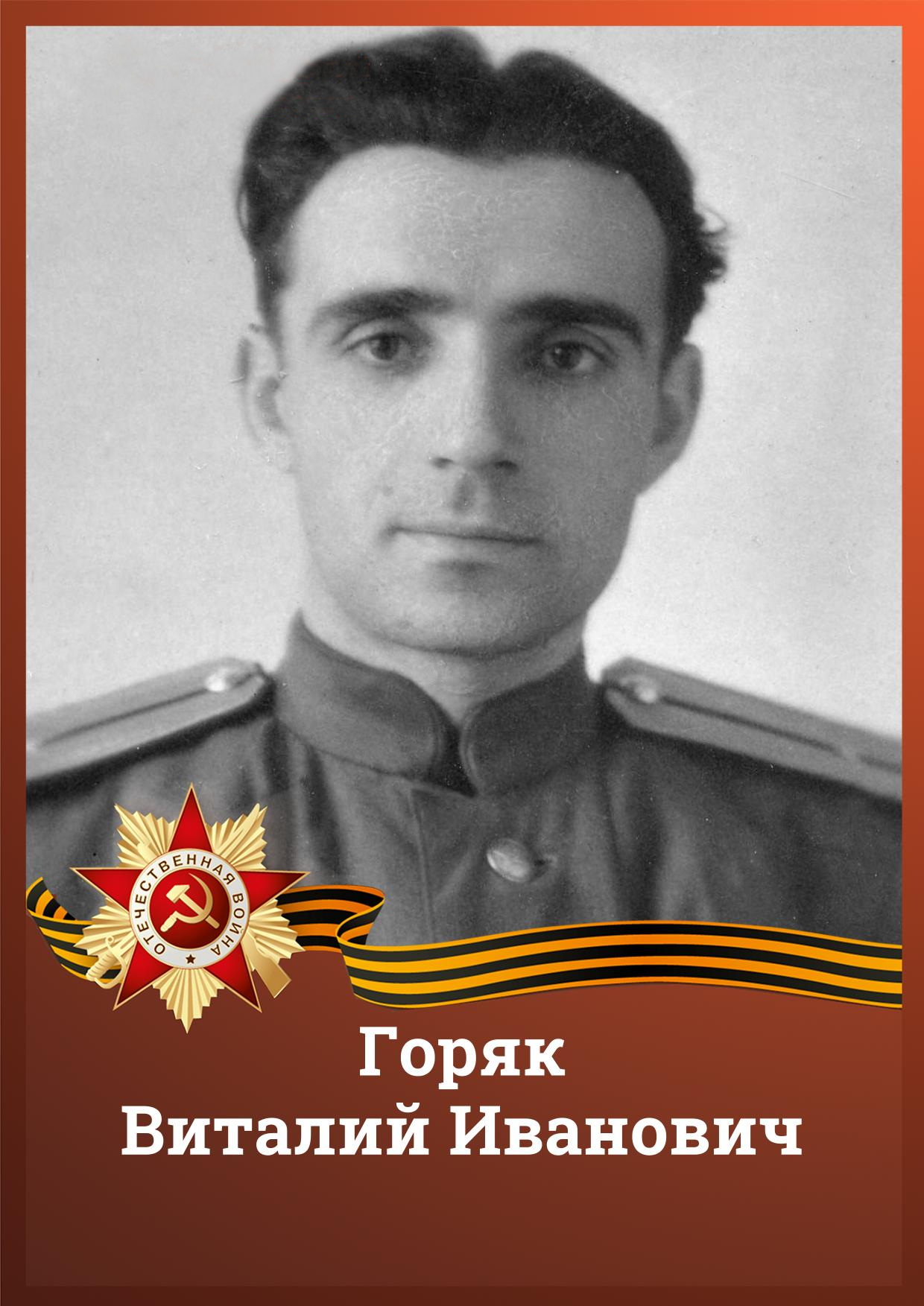

Горяк Виталий Иванович (09.11.1924 - 31.10.2016)

В годы войны учился в Одесской артиллерийской специальной школе № 16 и в Харьковском артиллерийском училище. Призван в июле 1943 г., техник-лейтенант. Участвовал в обороне Одессы. За проявленное мужество и героизм награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В годы войны учился в Одесской артиллерийской специальной школе № 16 и в Харьковском артиллерийском училище. Призван в июле 1943 г., техник-лейтенант. Участвовал в обороне Одессы. За проявленное мужество и героизм награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В Институте биологии моря работал электрослесарем Отдела обслуживания научного оборудования с марта 1988 по ноябрь 2013.

Михаил Владимирович Пропп (05.06.1937-18.07.2018)

Доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), учёный-практик, руководитель и участник многочисленных морских экспедиций, экспериментатор в морской биологии и пионер в разработке методов подводных исследований с использованием акваланга.

Доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), учёный-практик, руководитель и участник многочисленных морских экспедиций, экспериментатор в морской биологии и пионер в разработке методов подводных исследований с использованием акваланга.

Родился в 1937 году в семье профессора ЛГУ и Пушкинского Дома Владимира Яковлевича Проппа, всемирно известного фольклориста. Метод В.Я. Проппа широко используют сценаристы Голливуда, согласно формуле «Do it with Propp» или «Поступай согласно Проппу!». Выведенные профессором В.Я. Проппом законы построения сказки работают и в кинематографии.

В военные годы семья Проппов едва спаслась от смерти, прожив в блокадном Ленинграде самые трудные первые 10 месяцев. Незадолго до, в июле 1941 года, В.Я. Пропп, который происходил из семьи поволжских немцев, едва не подвергся высылке из Ленинграда. Сын Миша был единственным ребёнком в семье немолодых родителей – отцу 42, матери, преподавателю фонетики английского языка Ленинградского государственного университета, – 32. И война не могла негативно не сказаться на здоровье малыша. Эвакуирован из блокадного Ленинграда в г. Саратов в марте 1942-го.

Начало семидесятых годов отмечено бурным развитием науки в нашей стране. Во Владивостоке был создан новый научно-исследовательский центр АН СССР, в состав которого вошел Институт биологии моря (ИБМ).

Создатель и первый директор ИБМ А.В. Жирмунский, а также оба его заместителя и около 40 научных сотрудников Института стали водолазами-совместителями и активно работали под водой. Многие из них открыли для себя подводный мир благодаря книге М.В. Проппа «С аквалангом в Антарктике», изданной в 1968 г. в Ленинграде. Символично, что судьбы двух учёных – основателя Института А.В. Жирмунского и М.В. Проппа - близко сходятся: оба ленинградцы, сыновья крупных филологов.

В 1973 г. в Институте была организована Лаборатория экспериментальной гидробиологии, которую возглавил М.В. Пропп. Сотрудником Лаборатории было высказано предположение, что в районе Курильской островной гряды в местах выхода вулканических вод и газов могут существовать специфические донные сообщества, аналогичные сообществам глубоководных гидротерм. В 1985 г. небольшая экспедиция отправилась изучать подводный вулканизм Курильских островов. Имена Михаила Владимировича Проппа и его ученика Виталия Георгиевича Тарасова вписаны в самые важные открытия XX века в океанологии. Исследование донных сообществ - это подводные наблюдения, отбор образцов и кропотливая работа. Обнаружить в природе новое - это исключительная удача. Данные подтвердили высокую продуктивность вод бухты Кратерная и своеобразие проходящих в толще воды процессов.

Свои научные и жизненные наблюдения он изложил в книгах: Пропп М. В. С аквалангом в Антарктике. Л.: Гидрометеоиздат. 1968. 282 с., «Мир кораллов», Пропп М. В. В глубинах пяти океанов. Л.: Гидрометеоиздат. 1991. 256 с.

Соколовский Александр Семенович (14.01.1942-2.09.2011)

Александр Семенович Соколовский родился 14 января 1942 г. в селе Полыковичи Могилевской области в Белоруссии.

Александр Семенович Соколовский родился 14 января 1942 г. в селе Полыковичи Могилевской области в Белоруссии.

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Могилевщины согласно архивным документам нацистами было создано наибольшее в Беларуси количество мест принудительного содержания мирного населения - 119. Александру Соколовскому из Полыковичей Могилевского района в конце войны было всего 3 года. В 1944 г. вместе с матерью угнан в Германию в г. Дармштадт на принудительные работы. В апреле 1945 г. был освобожден американскими войсками, до сентября 1945 г. находился в лагере для перемещенных лиц во Франции.

В 1949 г. он поступил в первый класс Турбовской семилетней школы в Винницкой области, которую успешно закончил в 1956 г. В этом же году поступил в Белгород-Днестровский рыбопромышленный техникум Министерства рыбного хозяйства, где обучался по специальности «ихтиология». После окончания техникума в 1960 г. Александра Семеновича направлен на работу в Дальневосточную перспективную разведку ТИНРО г. Владивостока. В 1963 г. Александр Семенович поступил на заочное отделение Биолого-почвенного факультета ДВГУ. В 1969 г. успешно закончил обучение и получил специальность биолог-зоолог. В 1994 г. Александр Семенович последовал за супругой, которая на тот момент уже работала в ИБМ, и перешел в Лабораторию ихтиологии ИБМ ДВО РАН на должность старшего научного сотрудника, где трудился до сентября 2011 г.

А.С. Соколовский отмечен правительственными знаками отличия: медаль "За трудовое отличие" (1976 г.); "Ветеран труда", награждён знаком "Отличник рыбной промышленности" (дважды). Как узник фашистских лагерей награжден знаком отличия - памятной медалью "Непокоренные", на которой написано: "За стойкость и верность Родине пострадавшему в войне 1941-1945 гг.". Медаль «Непокоренные» разработана по инициативе Совета Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Международный день освобождения узников фашизма отмечается ежегодно 11 апреля народами стран, пострадавших от фашистской агрессии.

Александр Семёнович широко пропагандировал научные знания. Он вел рубрику в еженедельнике "Рыбак Приморья" – "Окно в океан", где напечатано более 36 очерков по морским животным. Им опубликовано две научно-фантастические повести в альманахе "Океан и человек".

В 2009 г. А.С. Соколовский совместно с супругой Т.Г. Соколовской и в соавторстве с другими авторами опубликовали монографию "Рыбы залива Петра Великого". В этой книге впервые (после 1910 г.) обобщены данные по видовому составу рыб залива, показан настоящий статус численности основных ресурсообразующих видов рыб, проанализированы причины изменений их запасов, рассмотрена история освоения рыбных ресурсов залива, прослежены объемы вылова по пятилетиям за период с 1900 по 2009 г. Монография не имеет аналогов по охвату материала, имеет большой спрос у широкого круга читателей, поэтому в 2011 г. вышло из печати второе дополненное издание этой книги.

Вышкварцев Дмитрий Иванович (5.06.1939-2.08. 2014)

Эколог и гидробиолог, талантливый ученый и известный специалист в области изучения продуктивности морских экосистем и экологии донных сообществ. Заслуженный эколог Российской Федерации. Почетный житель Хасанского района Приморского края.

Эколог и гидробиолог, талантливый ученый и известный специалист в области изучения продуктивности морских экосистем и экологии донных сообществ. Заслуженный эколог Российской Федерации. Почетный житель Хасанского района Приморского края.

Родился в г. Ленинграде в семье военнослужащего 5 июня 1939 г. Постоянно проживал с семьей в Ленинграде на Васильевском острове с 1939 до мая 1942 г. В мае 1942 г. был эвакуирован к отцу в г. Поти.

Имел нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда». Знак учрежден в память о мужестве и стойкости ленинградцев решением Исполкома Ленсовета 23.01.1989 № 5 и вручается тем, кто прожил не менее 4-х месяцев в период блокады Ленинграда (с 08.09.41 по 27.01.44), и кто работал в осажденном городе. В соответствии с федеральным законом «О ветеранах», лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», относятся к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

После войны жил в Ленинграде с 1946 по 1966 гг. По окончанию средней школы 5 лет прослужил старшим матросом-водолазом в ВМФ на Северном флоте. По окончанию в 1966 г. Биолого-почвенного факультета Ленинградского Государственного Университета работал с 1967 г. в Институте биологии моря ДВО РАН. В 1970-х гг. Дмитрий Иванович возглавлял группу продуктивности морских экосистем, а позже постоянно работал в лаборатории экологии шельфовых сообществ.

Лауреат премии «За подвижничество» Международного благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева за вклад в развитие культуры России (2003).

Д.И. Вышкварцев всегда считал своим долгом защищать окружающую среду от неграмотных и неразумных решений при промышленной разработке природных ресурсов, доводить природоохранные идеи до широкого круга населения. Общественная деятельность Д.И. осознанно направлена на духовное развитие и обогащение людей, на их самосовершенствование. Для этих целей еще в 1980-е годы он инициировал и вместе с сотрудниками Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра создал в Хасанском районе "Естественно-исторический музей пос. Посьет", директором которого на общественных началах был на протяжении 18 лет.

К 40-летию Хасанских событий Д.И. участвовал в создании памятника в пос. Посьет; он был

инициатором открытия в поселке мемориала Доблести русских воинов 19–20 веков. В мемориальный комплекс вошли 5-тонный якорь с фрегата "Паллада" 1854 г., танк МС-1 с места Хасанских событий 1939 г., пушка ЗИС-3 образца 1942 г., которые были установлены на территории дендропарка у здания музея. Дмитрий Иванович разработал концепцию и создал "Музей естественного здоровья человека" в пос. Славянка при центральной районной больнице. При его активном участии с помощью местных жителей и казаков на пожертвования был оборудован и открыт приход Русской православной

церкви и установлен 11-метровый деревянный крест на мысе Шелеха. За время его общественной деятельности выросло не одно поколение детей сотрудников Института, для которых он был вечным Дедом Морозом зимой, и не одно поколение жителей п. Посьет, для которых он был бессменным Нептуном летом. Участвовал он и в поздравлении сирот в детских домах и реабилитационных центрах Владивостока и Славянки.

Награждён юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1999 г.), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2004).

Пудовкин Александр Иванович (род. 19.10.1940)

Доктор биологических наук, популяционный генетик, профессор.

Доктор биологических наук, популяционный генетик, профессор.

Родился в семье военнослужащего. Житель блокадного Ленинграда. Вывезен в эвакуацию зимой 1942 г. Находился в эвакуации в Кировской области, Алтайском крае и в Свердловской области.

В 1962 г. окончил Ленинградский университет, затем аспирантуру ЛГУ. Трудовая деятельность Александра Ивановича неразрывно связана с Институтом биологии моря, куда он пришел работать в 1971 году.

В Лаборатории генетики начинал с должности младшего, затем старшего научного сотрудника, а в 1973 году уже был избран заведующим Лабораторией. Под его руководством были продолжены ранее начатые в Лаборатории популяционно-генетические исследования дальневосточных лососей. Эта работа являлась продолжением работ, начатых в ИБМ ДВО РАН Ю.П. Алтуховым. В дальнейшем (в 1977 г.) эта тематика была передана Группе генетики позвоночных, выделившейся из Лаборатории генетики.

С 1974 г. под руководством Александра Ивановича развернулись работы по генетике морских беспозвоночных (в основном иглокожих и моллюсков), для чего была оборудована соответствующая лабораторная база на биостанции «Восток». С 1989 г. работал в должности ведущего научного сотрудника, с 2000 года – в должности главного научного сотрудника. Являлся членом Научного совета по генетике при Президиуме РАН, членом редколлегии журнала «Биология моря».

Под его руководством успешно развивались исследования по биохимической, популяционной и эволюционной генетике морских беспозвоночных, защищено несколько кандидатских диссертаций. Фактически, его Лаборатория была единственной на тот момент в стране, где планомерно и в широком масштабе проводились такие исследования. В 1998 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию на тему: «Аллозимная популяционная генетика морских беспозвоночных». В 1999 году получил звание профессора по специальности «генетика». На протяжении многих лет читал курс лекций по популяционной и эволюционной генетике в ДВГУ. Вышел на пенсию в 2007 году.